SOPHIE HOUDART

LES INCOMMENSURABLES

192 p. ISBN 978 293 0601 17 8. 18 euros.

17 photographies. Sortie le 14 septembre 2015.

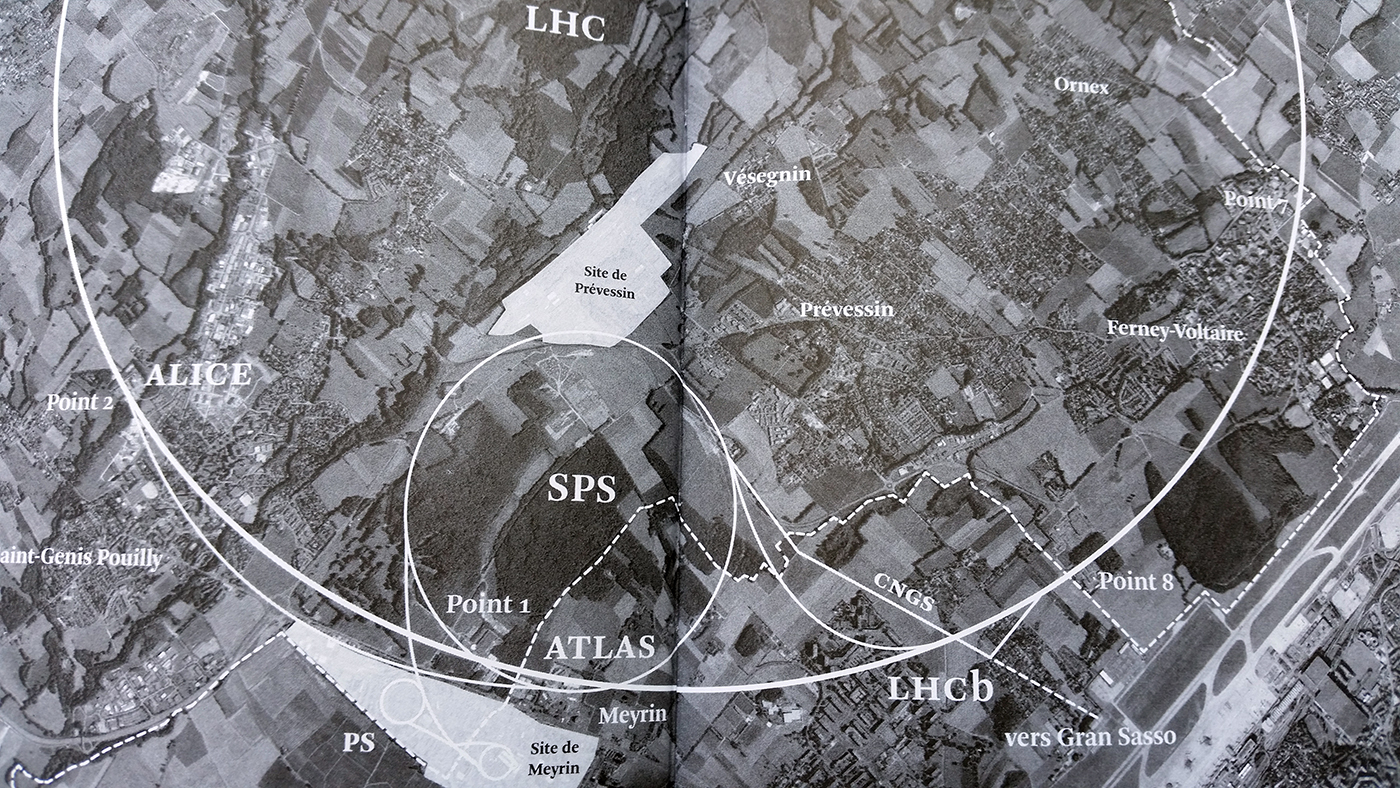

Le Large Hadron Collider (LHC), ou grand collisionneur de hadrons, est l’accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde. Prenant la forme d’un anneau de 26,659 kilomètres de circonférence, lové 100 mètres sous terre et officiellement domicilié à Meyrin, à la frontière de la France et de la Suisse, il est constitué d’aimants supraconducteurs et de structures accélératrices qui augmentent l’énergie des particules qui y circulent. Chaque jour, à l’intérieur de l’accélérateur, deux faisceaux de particules qui circulent en sens contraire à des énergies très élevées avant de rentrer en collision l’un avec l’autre. Les particules, lancées à 99,9999991 % de la vitesse de la lumière, effectuent 11 245 fois le tour de l’accélérateur par seconde et entrent en collision quelque 600 millions de fois par seconde. Les Incommensurables est une minutieuse enquête de terrain sur cette « cathédrale » enfouie qui offre la possibilité de se connecter à l’immensité et aux mystères de l’univers, d’accéder à quelque chose qui dépasse largement l’humanité et qui, pourtant, la contient, expression moderne de la transcendance.

Sophie Houdart est anthropologue, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Auteur de plusieurs ouvrages, elle a notamment dirigé avec Olivier Thiery Humains, non-humains au éditions La Découverte en 2011.

SOMMAIRE

Introduction

99,9999991 %

Chapitre 1

Le pré des vaches

Chapitre 2

Maillage

Chapitre 3

Le LHC, le vaisseau spatial et les opérateurs

Chapitre 4

Précisions

Chapitre 5

Grandeurs et certitudes

Making of

Références

Extrait de l’introduction

Plus de vingt années ont passé depuis la publication de l’enquête comparative menée par l’anthropologue américaine Sharon Traweek auprès des communautés de physiciens des particules, réunies autour des cinq accélérateurs majeurs à l’époque. Cette enquête, menée elle-même au milieu des années 1970, a une distinction notable : elle compte parmi les premières menées par des anthropologues dans des laboratoires – au même moment que celles menées par Bruno Latour et Trevor Pinch. Ensemble, ces premières études de « la science en train de se faire » ont servi à fonder les principes théoriques et méthodologiques de ce qui allait devenir la sociologie des sciences. Comment, partant du même terrain, conduire aujourd’hui ce travail ? Quelles questions poser de manière à ouvrir encore la compréhension de ce qu’on appelle la big science ?

Dans son étude, Sharon Traweek recourt à au moins deux types de raisons très différentes pour expliquer l’extraordinaire implication de la physique et des physiciens dans nos sociétés actuelles : l’organisation, d’abord (la faculté des physiciens à s’organiser en communautés d’intérêt larges, aisément représentables devant les instances de décision internationales) ; « le pouvoir émotionnel de la cosmologie », ensuite, qui confère aux physiciens une aura digne de héros prométhéens en quête de la vérité sur les mystères de l’univers : les physiciens « donnent des nouvelles d’un autre monde : caché mais stable, cohérent et incorruptible. […] L’échelle et le coût extraordinaires de la plupart des équipements de physique viennent renforcer la valeur culturelle [de ce gospel]. Les grands accélérateurs, par exemple, sont comme des cathédrales médiévales : libres des contraintes d’une analyse en terme de coûts et bénéfices ». Vu de France, c’est au Large Hadron Collider (LHC), ou « grand collisionneur de hadrons », que revient la charge, symbolique et matérielle, d’accéder au rang de monument sacré. Ainsi peut-on lire, sur le site du Centre Européen de la Recherche Nucléaire (CERN) : « le LHC, l’accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde, consiste en un anneau de 27 km de circonférence, lové 100 m sous terre. Formé d’aimants supraconducteurs et de structures accélératrices qui augmentent l’énergie des particules qui y circulent, il produit chaque jour, à l’intérieur de l’accélérateur, deux faisceaux de particules qui circulent en sens contraire à des énergies très élevées avant de rentrer en collision l’un avec l’autre. Les particules, lancées à 99,9999991 % de la vitesse de la lumière, vont effectuer 11 245 fois le tour de l’accélérateur par seconde et entrer en collision quelque 600 millions de fois par seconde »… À elle seule, l’éloquence des grands nombres ne peut que laisser pantois tout observateur ordinaire face à cette machine expérimentale extraordinaire. Et tout le monde, à Meyrin, dans cette vallée satellite de Genève, semble avoir bien conscience qu’« ici, sous nos pas, il y a des détecteurs qui accélèrent des particules pour comprendre comment s’agglomère l’univers… ».

« Le LHC est une machine qui ne peut être décrite qu’en utilisant des superlatifs », écrit l’astronome Martin Beech, et c’est précisément au motif de toutes ces grandeurs qu’il peut se retrouver compté, aux côtés d’augustes monuments, parmi les « Merveilles du monde ». Dans un ouvrage qui porte justement ce titre, et que je trouve à la bibliothèque du CERN aux côtés de ceux qui portent sur les théories physiques, les manuels de cryogénie ou l’histoire de l’institution, sont cataloguées les « sept merveilles de l’Ancien Monde » (la grande pyramide de Gizeh, le Mur des Lamentations du Temple de Jérusalem, le Parthénon, le Colisée, l’Alphabet et la Pierre de Rosette, la grande muraille de Chine, les sculptures grecques, la grande stèle funéraire à Paros) ; les « sept merveilles du monde médiéval » (le sanctuaire de Sainte-Sophie, le Livre de Kells, le palais d’Aix-la-Chapelle, la tapisserie de Bayeux, le Castel del Monte, les châteaux de Welsh d’Edouard 1er, les monastères de Batalha, Tomar et Bélem) ; les « sept merveilles de la Renaissance » (la cathédrale Santa Maria del Fiore ; le Palais du Te ; la Villa Barbaro ; le Site royal de Saint-Laurent-de-l’Escurial ; la Place Saint-Pierre ; le château de Versailles ; Greenwich) et enfin les « sept merveilles du monde moderne » (la terre vue de l’espace ; le Pont du Forth ; les gratte-ciels new-yorkais ; la locomotive Big Boy ; la double hélice de l’ADN ; le Concorde ; l’accélérateur de particules du CERN). Bien que n’ayant pas encore passé « le test du temps », les merveilles du monde moderne – au premier chef la double hélice de l’ADN et l’accélérateur de particules du CERN – méritent leur place au soleil en ce qu’elles ont « profondément altéré la manière dont nous nous comprenons et dont nous comprenons le monde. À un point dont ne pouvait même pas rêver le poète William Blake, elles ont comblé l’espoir qu’il avait de “voir le monde dans un grain de sable” ».

« Tout est connecté », écrit encore Beech, et « dans le microcosme se réfléchit le macrocosme et vice-versa. » À la manière des savants et astronomes du Moyen Âge, on travaille aujourd’hui avec l’idée que le macrocosme, l’univers tel que nous le connaissons aujourd’hui, était déjà contenu dans le « microcosme primordial », dans la soupe de particules élémentaires, en même temps que ces particules évoluaient elles-mêmes déjà dans quelque chose qui ressemblait à un univers. « Le LHC, en brisant le noyau en deux atomes principaux, nous permettra de remonter jusqu’à ces moments qui ont eu lieu juste 10-25 seconde après le Big Bang – un temps avant que la matière stable existe ». Machine à remonter le temps, machine à tenir ensemble le microcosme et le macrocosme – les fonctions du LHC ne semblent pas pouvoir trouver terreau plus propice que ce bout de territoire du pays de Gex, à cheval entre la France et la Suisse, calé entre le lac Léman et la chaîne du Jura.

Mais pour connecter si directement l’univers et les particules, le pays de Gex et le LHC, combien de connecteurs a-t-il cependant fallu laisser dans l’ombre ? Combien d’étapes a-t-il fallu passer sous silence ? Il nous faudra comprendre comment tout est effectivement connecté, et comment la stabilisation de ces connexions est précisément l’enjeu d’un travail important, qui plus est incessant. De fait, la stabilisation n’est jamais totalement acquise et, dans les récits qui constituent le LHC en motif épique, il manque souvent tout un lot de connecteurs. Dès lors qu’on entreprend de rendre au LHC son grain et d’explorer les différentes échelles auxquelles travaillent effectivement les gens autour de la machine, la question, pragmatique, devient la suivante : comment rendre commensurables des choses incommensurables autrement que par métaphore ? […]

Où sommes-nous ? Que voit-on ? Qu’observe-t-on ? De quelle nature est l’événement auquel on assiste ? Comment s’assurer, chaque fois, que cet événement concerne bel et bien le cosmos, et qu’il informe bel et bien de ses propriétés ? Qu’y-a-t-il de big dans cette big science-là ? Les études qui s’attèlent à l’histoire ou à la sociologie de la physique des particules creusent à loisir l’écart entre la big physics et les small particles. La big physique des petites particules… « Ce qui est commun à ces différentes études est leur effort pour comprendre comment l’expansion de la science physique a forcé les scientifiques à se confronter au monde au-dehors de leurs disciplines. Mais l’expérience de ces chercheurs a été diverse, autant que le big de big science connote une expansion suivant plusieurs axes : géographique, économique, multidisciplinaire ou multinationale ». Pour beaucoup de physiciens, les contraintes de la big physique viennent inévitablement de la nature elle-même – autrement dit, traiter un objet aussi éloquent que la structure de la matière qui forme notre univers requièrt une machine colossale. Selon le physicien Wolfgang Panofsky, « nous n’avons aucune idée de la manière d’obtenir des informations sur la plus petite structure de la matière (physique des hautes énergies), ou sur la plus grande échelle de l’univers (astronomie et cosmologie) […] sans des efforts colossaux et des outils colossaux ». C’est la même différence structurelle qui existerait entre la physique telle qu’elle se met en place dès la fin du XIXe siècle et la physique des grands accélérateurs : « la différence entre la physique des rayons cosmiques et la physique des particules à base d’accélérateurs des années 1970 », écrit Peter Galison, « [est qu’] au lieu de se contenter d’appareils de la taille d’une table ou d’une pièce, les expériences de physique des particules exigeaient des zones expérimentales de la taille d’un hangar d’avion. Les laboratoires, pour la plupart créés après la Seconde Guerre mondiale, accueillaient ces expériences massives sur des sites qui ressemblaient à des usines ».

Quelle théorie de l’échelle les physiciens du LHC produisent-ils /manipulent-ils quand ils travaillent avec le LHC ? Alors qu’ils la mettent si souvent en scène, en ont-ils même besoin ? Quelle différence fait précisément la taille ? « Si on arrivait à faire tenir la machine sur un coin de table, ce serait tout aussi bien ! », me dira un jour une physicienne au détour d’une conversation. Pour elle, « c’est la mesure de l’énergie qui importe, ce sont les détecteurs et les accélérateurs », et non la taille de la machine elle-même. Détecteurs et accélérateurs « dont on est clients, un point c’est tout. C’est une facility, un service, ça fournit un faisceau et c’est tout ». Si l’analyste n’a pas nécessairement besoin d’y être pour analyser et peut, pour cette raison, ne venir au CERN que deux fois l’an, je reste dubitative sur la possibilité de transformer la taille de l’instrument sans que, tout de suite, des hordes de connexions nécessaires soient immédiatement interrompues. Mon intuition est que si l’on adhérait trop vite à ce point de vue, on omettrait un nombre considérable de nœuds qui, aussi insignifiants qu’ils paraissent, permettent point par point de connecter les particules au cosmos. Si l’on parvenait bel et bien à faire tenir le LHC sur un coin de table, ce ne serait pas du tout la même histoire – cela ne dessinerait pas le même cosmogramme.

Puisque le LHC ne tient pas sur un coin de table, puisqu’il occupe une certaine situation dans un certain espace, sur un certain territoire, reste à comprendre le cosmogramme que cela dessine précisément. Les physiciens sont eux-mêmes savamment équipés pour traiter du problème de la localité. Dans A Zeptospace Oddyssey, Guidice écrit : « à l’intérieur de la matière, on découvre des mondes inédits et inattendus, des principes fondamentaux révolutionnaires et des phénomènes étranges qui défient nos intuitions et contredisent nos perceptions sensorielles. Mais le résultat le plus important trouvé dans les profondeurs de la matière, c’est que la nature révèle un motif [pattern] ». L’enquête sur la profondeur de la matière enseigne ainsi que « tous les phénomènes naturels, dans toute leur variété et leur complexité [et j’ajouterais quelle que soit leur échelle], peuvent être réduits à quatre forces fondamentales : la gravité, l’électromagnétisme, les interactions faibles et les interactions fortes ». Après une démonstration physique quelque peu ardue, l’auteur lie à sa façon le LHC, conçu précisément pour expérimenter les quatre forces (conçu, donc, pour exprimer le motif de la matière) avec l’endroit où il est installé. Il convoque en effet la notion de localité, une des notions fondamentales de la physique, par laquelle sont réconciliées théorie de la relativité et théorie des champs quantiques.

Pour que le LHC puisse ouvrir une fenêtre sur des mondes inconnus, à la fois dans le temps et dans l’espace, la localité doit donc compter et doit être prise en compte. Nous allons le voir, situer le problème est une activité à laquelle se livrent continument ceux qui travaillent sur, avec, autour du LHC. Situer le problème, c’est envisager que ce avec quoi il est connecté localement, ce qu’il touche, ce avec quoi il entre en relations immédiates, entre dans la composition de ce qu’il est. Cela consiste concrètement, pour mes interlocuteurs, à le penser dans un système de coordonnées qui lui est propre et ne vaille que pour lui ; c’est s’assurer légalement que la mission (« mission scientifique ») qu’il remplit « ne puisse être entravée » par des activités de surface (superficielles, comme des activités agricoles) ; c’est démêler pour lui le potentiel du terrain, la composition des sols, leurs fiabilités et leurs faillibilités ; c’est anticiper son comportement. Au CERN, autour du LHC, les opérations de maintenance, de stabilisation, d’homogénéisation sont incessantes. Et, fort heureusement peut-être, le temps de l’enquête n’a pas été rompu par l’avènement de l’événement – celui, tant attendu, du boson de Higgs par exemple. J’étais, bel et bien, au-dehors d’un temps significatif – même si l’on s’en est approché par deux fois, le boson n’a pas été trouvé alors que j’enquêtais, et les accélérations inattendues, pour le coup, des neutrinos ne sont pas parvenues à enrayer la monotonie des opérations d’intendance, qui sont celles que j’ai suivies[1]. Aucune particule ne s’est signalée si manifestement, aucune ne s’est suffisamment extirpée du bruit de fond commun pour prétendre à la reconnaissance individuelle. Cette monotonie laisse un champ ouvert : celui de la description des conditions d’existence des faisceaux plus encore que des particules elles-mêmes. La texture de la cosmologie moderne – d’un de ses points d’appui – se lit entre les lignes.